文/石知田

小時候,石知田總令我十分困擾。

哥哥和我的名字都是父親取的,學齡前,每與名為「石知田」的字串對望,總覺得陌生。「石」是跟著父姓,「知」是與哥哥並置,最後或許是要與哥哥有所分別,才在最尾端補上了「田」。這串文字安置在身上,似乎只是提供了識別的作用,能清楚分辨我從何來。除去被懲罰的時刻,長輩們大多喚我乳名「小田」,與我同輩的哥哥姊姊們也隨著那樣叫我。至於我和哥哥,或許是基於某種男性渴望企及的瀟灑,不希望被世俗規矩所綑綁,也或許都希望能追求所謂的獨一無二,不該簡單以稱謂替代對方,大多以本名互相呼喊。說起來,唯一常常嚷著「石知田」的家人,就只有哥哥了。

每到新環境自我介紹時,「石知田」總像誦唱著拗口的梵音音節—同學們總稚嫩地不知如何回應,表情充滿疑惑和些許興奮,師長則不確定是否聽錯,表情禮貌而生澀,而我羞恥地站在位子上,想著該怎麼在這一片祥和中不突兀地將身體蜷回座位。而年齡大一些後,慢慢有同學在我介紹完名字後,模擬藝術家捕捉靈光,對著「石知田」進行各種外號的即興創作。而我必須坦白替它說句公道話:大多都很鳥。漸漸地,名字的音調和形體添上諸多曲折,變得笨拙而赤裸。原本與它薄弱的依存關係,在眾人炙熱目光下,不斷萎縮成為灰燼,我言不由衷地說著違心之論,而它在歡迎的鼓掌聲中漸漸從我身上剝離而去。

現在仔細回想,「我是石知田」的發音不順口,或許是因為爺爺和奶奶都是四川人,被他們照顧長大的我,對於「捲舌音」總是無法控制好力道,「我是石知田」中間的三個字,得讓舌頭的肌肉僵持在一個地方,年幼的我想必是還無法將肌肉控制得靈活。而同個字音才向下去了聲,迅速就得看似輕鬆的向上升調,「是石」兩者的顛簸,導致講話也常帶有奇怪的節奏和韻味。如果童年時,懂得將自我介紹改成「我叫石知田」,在發聲上面就顯得容易許多,也許就能避免對姓名的排斥。

但是說著「我叫石知田」的小孩,似乎又顯得太霸道。「我叫」以喧賓奪主的方式,帶著「給我聽著」的口吻,不像「我是」那麼溫文儒雅,懂得將自己向下挪一挪。再者,「是」為平等的連接,「叫」則像是附屬,「名字」不該單單視為物件,而該當作存在。總認為,分享「名字」給新認識的人,不該如此理所當然、趾高氣昂。若回到過去,還是會讓童年的我努力練習「我是石知田」。

記得有一次,遊玩過程認識一對男孩和女孩,三個人特別契合,幾場遊戲後,便以眼神確認了彼此是值得結交的朋友。距離和母親相約的時間剩下十來分鐘時,男孩、女孩果斷地做了自我介紹。不誇張地說,兩人的名字,是當時我見過最棒的名字。口中吐出的字串,即使呢喃都有某種魔力,彷彿似曾相識,卻不會聯想到特定的人物,沒有驚奇或突兀,如同最熟悉的陌生人般,沉浸在即將成為熟人的感動。名字附加而上,突顯共生者的氣質與長相,漫溢而出的氛圍感,更使名字本身增添了些許殊異。

「那你呢?你叫什麼名字?」正當我沉溺於憧憬和嚮往他人的美好,對方反問了我,驚覺自己怎能如此毫無防備,竟忘了遮掩自己的不堪。好在當時已經認識不少人的我故作鎮定,腦中迅速從數據庫尋覓適合的文字組合。「石知田」如鯁在喉,心裡泛起無以名狀的好勝心,直到現在都還記得第一次替自己取的新名字:「張志豪」。

這樣說來,「張志豪」或許算是第一次詮釋的角色。忘了究竟是真的聽過這個名字,還是單純腦海裡的大數據組合。總而言,「張志豪」成為最符合我當時審美觀的名字,一個活潑開朗、很會玩遊戲的小孩,功課也許不是特別好,但為人正直,許多人都願意跟他做朋友。最完美的是,他的名字從來都不會對任何人造成困擾,包括自己。

回家路上,坐在母親車上的我被罪惡感包裹著,心裡想:玩得這麼開心的兩個新朋友,以後若是上尋人節目找我,會不會找到另外一個人?原先的成就感被羞赧侵襲,他們知道我騙人會不會就不跟我當朋友?如果他們知道我真名會不會無法接受?騙人的我應該會被大家討厭吧?那次之後,我開始默默地練習許多次「我是石知田」,希望有一天遇見他們,能夠好好和他們懺悔,並將真實姓名告訴他們,可惜後來始終沒能再見到他們。

小四、小五時,有門功課列舉了許多關於自己的問題,大多數題目都很容易。和平常一樣,我趁著上課時間就偷偷在抽屜裡完成了,整張題目卷只留下一小塊無可迴避的空白:「名字代表的意義」。雖然一直都知道名字是父親取的,但總是把心思放在它帶來的雜沓紛擾,從未想過該有個原由。母親憑稀薄印象告訴我,在我幼稚園畢業的時候,父親曾將原因寫在畢業紀念冊上。翻箱倒櫃地尋找後,在床底收納空間的底層找到,封面後的第一頁上方貼著我穿兒童龍袍的沙龍照,下方則簡單記錄許多基本資訊,姓名、血型、星座、興趣等等。

「石知田,勤於耕耘知識的田地。」坐在床邊地板,反覆讀著父親擱在紀念冊最下緣的文字,「好酷喔⋯⋯」帶著歉意盤握疏離在自身與他者間隙的它,父親纖瘦的字跡,如同磨得鋒利的刻刀,將原先淤塞的自卑羞赧一刀一刀地刨去,雕出自己的樣貌。將卷上那一塊空白填補後,那些小小但巨大的問題也緩緩消散,開始能好好直面「石知田」。得知名字其來有自的我,漸漸著迷於文字中夾帶的訊息,類似火車迷、車迷、太空迷、B級片迷、教父迷,我儼然成為了「字迷」,比起透過外號去認識人,總喜歡探索研究每個人的名字,成長為一個會因爲感受到他人名字裡的隻字之差而暗自竊喜的人。

朋友有一條陪著他成長的棉被,正因為上面留有熟悉的氣味,平時不常洗滌。小被被大他一歲,其上的藍色條紋已經褪到顏色都看不見。成長過程,每當不安都會抱著小被被,從中得到慰藉。名字似乎也是這樣的陪伴,只是又更加密合,承載了長輩的寄託,與欲傳達後輩的啟發,阡陌縱橫裡總蘊懷迷人的光暈。張志豪啊,想必是被期許能夠有志氣,能出眾。「張」姓,能代表開展,與「志豪」將能相輔相成。若他改為「詹」姓,似乎就帶有淺嚐即可的意味,較為謹慎,步步侷促,「志豪」將會有所限制。但「詹」若輔以「浩然」,反能以小見大,顯現謙卑與通達。名字看似沒有形體,實則與自身互為表裡,細想,與星座詮釋一般。認識的初始,透過星座能把對方畫分成十二種可能性。以大抓小,以粗淺的方式做出假設再細細品味,最終產出精準的定義。

當名字用於覺察自身,雖先會被定義所設限,反向運用,也將開始書寫自身的定義:在生命中努力企及「名副其實」,感受到活得越來越像自己的名字,於是越加喜愛,而後開始聆聽名字的聲音,指引自身的有所不足,指引自身的有所讚許。「假設萬物冥合為一圓球狀,我們只有往著自己的腳底下去探尋,才能往最核心走去。」在一次以創作為標題的講座中,有位老師提到,他已經許久都沒有主動接觸外部資訊了,「若我們希冀的是真理,不應該仰賴外物,反而應該求諸自身」。於是名字慢慢修整自己,有人說用玉可以養人,其實取一個貼切的名字,想必也能慢慢地藴潤自身。

「石知田」,小時候寫它,總偷懶將三個字寫得圓滾滾的,躁動地四處流竄,不問根源,更不問方向。在畢業紀念冊中看見父親的字跡後,開始學著將線條拉得修長,尾端磨得銳利,即使偶爾歪斜了些,沒入紙張時,也能流洩自己的主張。而現在簽名時,總會把位於它尾端的「田」簽作一隻蝴蝶,一部分是提醒美好,瞭解如何保持輕盈的姿態,一部分是想將母親承載在身上,將她喜愛的蝴蝶蘭擱在自己的形體之上。望著自己的名字,驚覺活著便是造字,必須鑿刻出屬於自己的語言,再進而透過這分語言去深掘自己。我們視為有生命的那些東西,都將增長出生命,當自身與字身緩緩地揉捻在一起,便不再是殘破世間中的多餘物事,而是直到你不再有意識之時,也能被永久保存的方式。

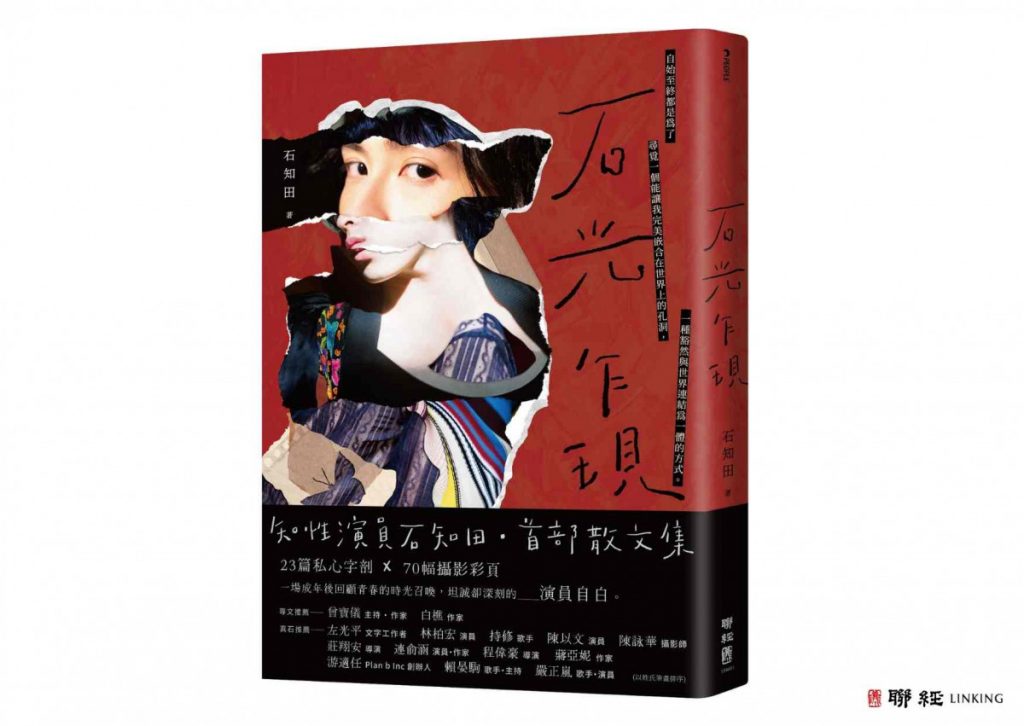

本文出自聯經出版《石光乍現》